翻訳と著作権の基礎知識|著作権切れの年数や掲載・依頼時の注意点を解説

外国語の文章を利用する際に、「翻訳した文書の著作権は誰に帰属するの?」「無断で翻訳した内容を掲載しても法的問題はない?」など、著作権や二次的著作権について気になる方が多いのではないでしょうか?

そもそも著作権とは、著作者を守るために作られた権利であり、侵害すると民事上の請求・刑事上の罰則など、大きなトラブルに発展するケースがあります。

また、翻訳物には二次的著作権が付与され、権利が複雑になります。

そのため、海外の文章を翻訳したいと思っていても、疑問が多くて行動に移せない場合もあるでしょう。

本記事では、翻訳と著作権に関する基礎的な知識を解説し、著作権切れや二次的著作権についても詳しく解説します。

翻訳と著作権の関係について正しく理解して、トラブルなく翻訳をするために知識を身につけてください。

翻訳物の著作権を放棄している本格翻訳サービス『JOHO』

翻訳サービスJOHOは、国内・国外問わず数多くの企業や機関にご利用いただいています。

【JOHOの主な特徴】

- 取り扱う言語は10種類以上

- 数多くの有名企業が活用

- 国内外の政府機関からの高い評価

英語やドイツ語・フランス語などの欧米諸国の言語から、中国語や韓国語をはじめとするアジア圏の言語まで、幅広く対応している点も広く利用されている理由です。

【こんな企業におすすめ】

- 安心して翻訳を依頼したい企業

- 多言語の翻訳が必要な企業

- 専門分野に特化した翻訳が必要な企業

JOHOは分野・言語を問わず幅広い翻訳に対応しているため、ほかの翻訳サービスに対応できない高度な翻訳にも対応できます。

翻訳サービスを探している企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

\高品質な翻訳を依頼したい人はこちら/

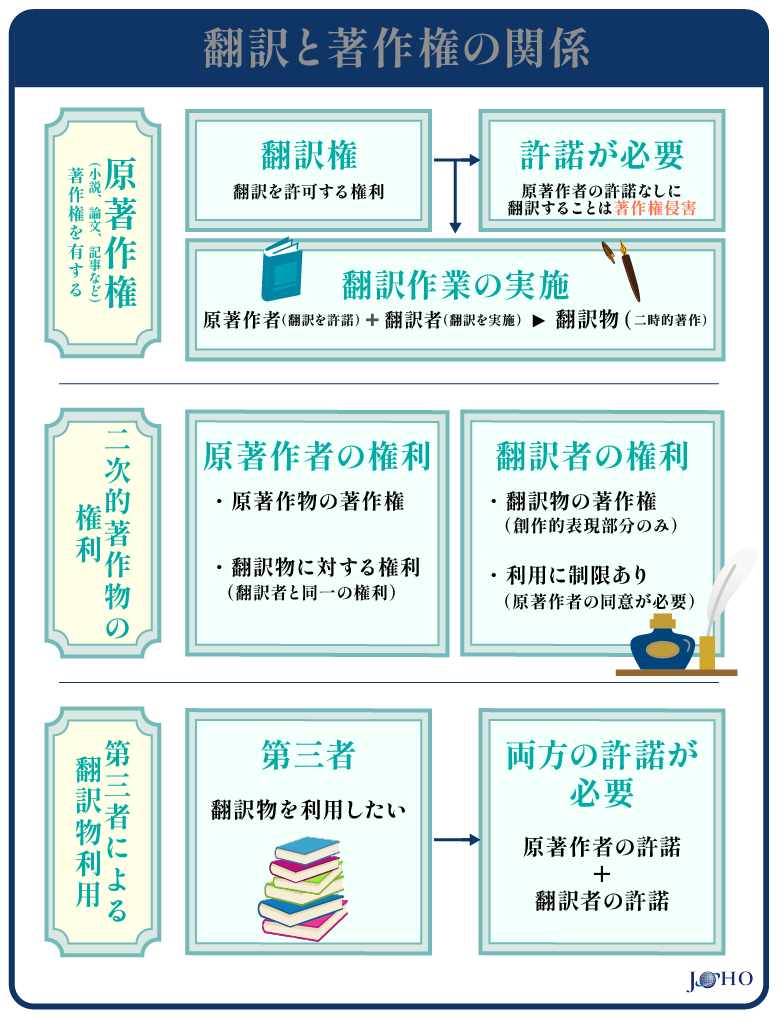

翻訳と著作権の関係

外国語の文章を翻訳して利用するためには、著作権に関する基本的な知識が必要不可欠です。

ここでは、翻訳と著作権の関係を知るために、以下の基礎知識について詳しく解説します。

書籍や歌詞・論文など、外国語の文章を翻訳する際は、事前に以下の知識を身につけておきましょう。

著作権とは?

著作権とは、著作物(論文や物語・歌詞・美術作品など)を創造した人が保有する権利です。

「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。

引用:公益社団法人著作権情報センター

具体的には論文や物語・歌詞・美術作品などの著作物には創造した時点で著作者に著作権が与えられ、一部の例外を除き、他人が勝手に利用できない権利を持ちます。

もし、著作者以外が著作物を利用したい場合には著作者の許可が必要で、使用料を支払わなければなりません。

もともとある何かをもとに作られた著作物や、翻訳された著作物には二次的著作権が付与されます。

たとえば、ハリーポッターのように原作の小説を映画化した場合はその映画に、マンガをアニメ化した場合はそのアニメに二次的著作権が付与されます。

二次的著作権は二次利用した人と原著作者が同時に保有する権利で、内容のアレンジや調整をする際には、著作者の許可が必要です。

翻訳された文章にも二次的著作権が与えられ、原作者と翻訳者が権利を保有します。

もし、自身が翻訳した二次的著作物を他人が使用する際は、原作者と同様に使用料を請求する権利が生じます。

翻訳の著作権フリーとは?

著作権フリーとは、著作権が存在しないまたは放棄されているものです。

著作物が著作権フリーになる主な条件を以下にまとめました。

- 著作権が保護期間を過ぎて切れている。

- 元々著作権保護の対象ではない。著作物ではない。

- 著作者が著作権を放棄している。または行使しないと宣言している。(著作人格権を除く)

※出典:JEPA|日本電子出版協会

著作権フリーの一般的な例は著作者が著作権を放棄しているケースで、著作権の保護期間を過ぎた著作物は、自動的に著作権フリーとなります。

また、以下のような著作権保護の対象外となるものも著作権フリーです。

- アイデア

- ありふれた表現や文章

- 歴史的事実

- データ

アイデアやありふれた表現などのごく一般的な文章の他、歴史的事実やデータなども著作権の対象外となり、誰でも自由に利用できます。

著作権フリーや著作物の定義は人や団体によって解釈が異なるケースも多いため、正確に把握するためには都度確認しなければなりません。

翻訳の著作権切れのタイミング

翻訳物の著作権は、著作権保護期間が終了すると切れます。

ここでは、以下2つの著作権保護期間に関する判断基準を解説します。

著作権保護期間について詳しく見てみましょう。

著作権保護期間の原則は死後70年

日本では、著作権法第51条に基づき、著作権保護期間は原則著者の死後70年と定められています(※)。

※出典:文化庁

著作権法は明治2年に制定された「出版条例」から1899年に「旧著作権法」・1970年に現行の「著作権法」と変化しており、著作物が想像された年代により取り扱いが異なります。

たとえば、1950年に死亡した著作者の作品は、1951年1月1日から数えはじめ2020年12月31日をもって著作権が消滅するのです。

翻訳物の場合は「二次的著作物」として保護されるため、古い原作であっても、その翻訳が比較的新しい時期に行われた場合には翻訳物自体には権利が残存することになります。

上記からも分かるとおり、著作物の取り扱いは年代や種類・著作者の生死により大きく異なるため、利用する際には翻訳物の具体的な権利状況を確認する必要があります。

著作権が切れた古典作品でも権利が残っている場合がある

著作権が切れた古典作品は、多くの場合自由に翻訳できます。

しかし、100年以上前に作られた古典作品でも、70年以内に翻訳されていた場合は著作権が切れていません。

そのため、古典作品であれども著作権を確認せず翻訳するのは危険です。

著作権の有無は作品ごとに異なるため、古典作品であれども都度確認しましょう。

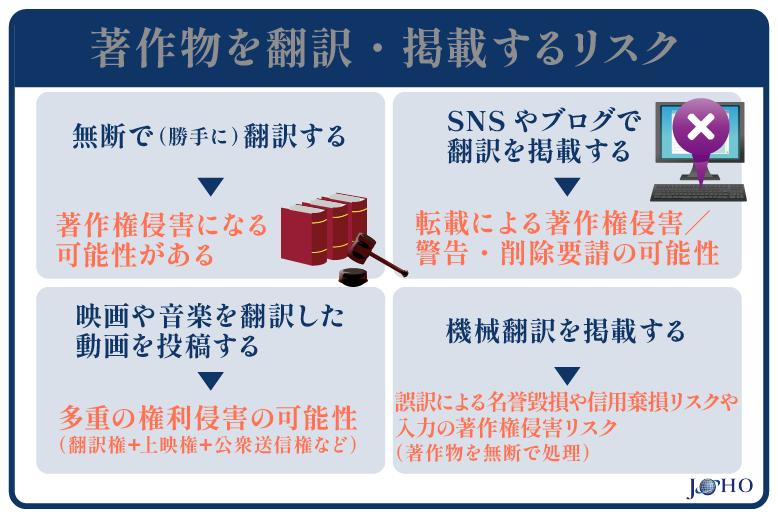

著作物を翻訳・掲載するリスク

著作物を翻訳・掲載すると以下のリスクが伴います。

翻訳・掲載後のトラブルに発展しないために、事前にリスクを確認しておきましょう。

無断で(勝手に)翻訳すると著作権侵害になる可能性がある

著作権がある文章を無断で翻訳すると、著作権侵害になる可能性があります。

著作権侵害になると、民事上の請求か刑事上の罰則が科せられます。

以下は、著作権侵害で科せられる民事上の請求です。

- 侵害行為の差止請求(第112条)

- 損害賠償の請求(民法第709条・719条、第114条)

- 不当利得の返還請求(民法第703条・704条)

- 名誉回復などの措置の請求(第115条)

※引用:公益社団法人著作権情報センター

著作権侵害に該当する行為が認められた場合、裁判所で著作者と争わなければなりません。

また、刑事事件として取り扱われた場合、以下の罰則を受ける可能性があります。

著作権を侵害した者は原則として10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処するとされているので、告訴することにより警察・検察により刑事責任の追及がなされる可能性もあります(著作権法第119条)。法人については、その業務に関して侵害行為を行った場合、その実行行為者の処罰に加えて、業務主体たる法人にも罰金刑(原則として3億円以下の罰金)が科されるとする、いわゆる両罰規定がおかれています(著作権法第124条)。

上記の条文で分かるとおり、著作権侵害は懲役刑を受ける可能性もある重大な犯罪です。

知らずに犯罪を犯す恐れもあるため、著作物を翻訳する際は、必ず著作権フリーであるかを確認しましょう。

SNSやブログでの翻訳掲載も著作権侵害の例外ではない

SNSやブログでの無断翻訳も著作権侵害に該当する行為です。

掲載するメディアがたとえ個人運営でも、無断で翻訳すると著作権侵害に当たります。

一方で著作物を私的利用の範囲で翻訳するのは著作権侵害に該当せず、境界線は曖昧です。

ただし、非公開アカウントやLINEなど、著作権侵害に該当しないケースは少ないため、SNSやブログでも基本的に著作権が発生すると認識しておきましょう。

翻訳動画も著作権侵害の可能性がある

映画や音楽・文章を翻訳した翻訳動画も、無断で掲載すると著作権侵害にあたる可能性があります。

翻訳された文章には原作者と翻訳者に著作権が帰属しており、動画で利用する場合には両者からの許可を得なければなりません。

また、音楽の歌詞を和訳する際も、原著作者の許可が必要です。

たとえば、アーティストのMV(ミュージックビデオ)に和訳を追加してYouTubeに掲載した場合、許可を得ていなければ著作権侵害となります。

文章・動画のいずれも著作権に関する概念は変わらないと認識しておいてください。

【関連記事】

需要が高まる動画翻訳の基本ルールやコツとは?

機械翻訳はトラブルを招く可能性がある

機械翻訳は安価でスピーディーに翻訳できますが、特有のデメリットがあります。

たとえば、ニュアンスや文脈の表現が乏しく、原文と異なる意味の文章が作成される危険性があります。

さらに、専門分野や文化に対する配慮がないため、確認なしに掲載すると思わぬトラブルを招くでしょう。

上記のデメリットから、機械翻訳を活用しても人間によるチェックは不可欠であり、「機械翻訳=手間がかからない」との認識は危険です。

機械翻訳を利用する際は、事前にメリット・デメリットを確認しておきましょう。

【関連記事】

機械翻訳の精度|機械と人間の翻訳はどっちが正確なの?

翻訳を外注依頼する際の著作権に関するトラブル回避方法

翻訳を外注依頼する際は、以下の方法を実践すると事前にトラブルを回避できます。

安心して翻訳を外注するためにも、事前にトラブル回避法を確認しておいてください。

契約書に「著作権の帰属」を明記する

翻訳を外注依頼する際は契約書の締結が必須であり、トラブルを防ぐためには欠かせません。

契約書に「著作権の帰属」を明記すると、後々のトラブルを防げます。

万が一トラブルに発展しても、著作権の帰属を明記した契約書があれば、解決しやすいでしょう。

たとえば、「著作権は原作の著作者(もしくは依頼主)に帰属する」と記載すれば、納品後に依頼先に著作物を使われる心配がありません。

著作権の放棄を公言していない企業に翻訳を依頼する際は、著作権の帰属について明記された契約書を用意しましょう。

翻訳物の著作権を放棄している会社を選ぶ

翻訳物の著作権を放棄している会社に翻訳を依頼すれば、翻訳に関するトラブルに発展する心配がありません。

著作権を放棄している会社から納品された著作物は、納品された時点で翻訳会社が使用する権利がなくなります。

そのため、権利問題や二次利用など、あらゆるトラブルを未然に防げます。

たとえば、政府機関からの信頼度も高い弊社翻訳サービス「JOHO」は、翻訳物の著作権を放棄しています。

著作権を気にせず、クオリティが高い翻訳サービスを使用したいなら、弊社は選択肢の1つとなるでしょう。

英語はもちろん、ドイツ語や中国語など、世界各国の言語に対応しているため、安心して翻訳サービスを利用したいなら、ぜひ「JOHO」に相談してみてください。

\翻訳物の著作権放棄/

翻訳の著作権が気になるなら翻訳の専門サービスJOHOへ!

外国語で作成された作品を翻訳すると、二次的著作物として扱われます。

すでに翻訳された作品も同様に、二次的著作物として扱われている可能性があります。

そのため、翻訳物を使用する際には、著作権に対する十分な注意が必要です。

また、著作物を新たに翻訳する際には、著作者に許可を得なければなりません。

翻訳の著作権は複雑化しやすい権利であり、トラブルなく利用するためには、知識や経験も不可欠です。

トラブルなく高品質の翻訳を依頼したいなら、世界中の企業から高い信頼を得ている翻訳サービスの「JOHO」に相談してみてください。

\多くの企業から支持されている高品質の翻訳サービス/